|

c. La prima e seconda persona plurale del verbo essere.

La lingua moderna alla prima plurale ha la forma siamo. Nella lingua letteraria antica abbiamo varie forme, tra cui siamo, sèmo, siemo che sono proseguite. A Tolfa la forma in uso è sémo, in uso anche nella provincia di Arezzo e nel romanesco (2) G. Rohlfs, "Grammatica storica...", vol. 2, cit., p. 268.

Per quanto riguarda la seconda persona, nella lingua moderna abbiamo siete. Nella lingua letteraria antica abbiamo sete, che ancora è presente nelle province di Pistoia, Firenze, Siena, Pisa, Arezzo e Grosseto. La stessa forma è in uso anche nel tolfetano "Buongiorno nonna xxxx, dove sete state?..." (3) Dal tema I tuoi giochi all'aperto, 1979.

d. La prima persona singolare del presente indicativo di andare e fare.

Questi due verbi nel tolfetano usano le forme vò (4) Ettore Pierrettori, Le piatte de la sora Pà in "La Tòrfa dal barsòlo", Torino, 1982, Gruppo Editoriale Forma, p. 88 in luogo di vado e fò (5) E. Pierrettori, Le piatte de la sora Pà in "La Tòrfa..." cit., p. 88 in luogo di faccio nella prima persona singolare del presente. Probabilmente responsabile di queste forme è il fenomeno dell'analogia su verbi tipo dare e stare. Per andare nel latino volgare avevamo vado, vadis, vadit, imus, itis, vadunt, con introduzione delle forme di vadere. Con la sostituzione di ire con andare (derivato da amnare) le forme di andare si inseriscono dove ire era sopravvissuto; in alcuni casi si sostituiscono a tutta la coniugazione, come in Sardegna e nel portoghese. Delle forme di vadere è rimasto soltanto vado della prima persona singolare, che per analogia su dare e stare diventa vò.

L'alternanza tra vado e vò è presente in Toscana, abbiamo vò a Firenze, Siena e Pistoia (1) Gerhard Rohlfs, "Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti", vol. 2 morfologia, Torino, 1966, Giulio Einaudi Editore, pp. 280-282.

Analogamente per fare avevamo fao, facis, facit, facimus, facitis, faciunt; oggi nella lingua letteraria moderna sopravvivono solo le forme faccio e facciamo con conservazione dell'affricata palato-alveolare sorda [tf], mentre per analogia sempre su dare e stare si sviluppa parallelamente la forma fò.

e. La terza persona plurale di potere.

Nel frammento di tema che segue abbiamo una forma di terza persona plurale del verbo potere "...Questi animali sono tutti molto svelti, sono quasi tutti mammiferi puonno avere tre o quattro colori..." (2) Dal tema Animali che conosco, 1979. Secondo quanto riporta Rohlfs (3) G. Rohlfs, "Grammatica storica...", vol. 2, cit. p. 283, questa forma è presente nell'antico toscano letterario, posso, puoti, puote, potemo, potete, possono o ponno o puonno. Quest'ultima forma è rifatta su puo, analogicamente a dànno che è rifatta su dà, dopo che puoti e puote divennero puoi e può.

Nel Lazio e nel meridione è diffuso un puonnu, mentre ritroviamo puonno nel calabrese.

f. Imperfetto indicativo di essere.

Per l'imperfetto ho trovato le forme ere per la seconda persona singolare ed eremo (4) Ettore Pierrettori, Meno companatico e più pane in "La Tòrfa dal barsòlo", Torino, 1982, Gruppo Editoriale Forma, p. 40 e ereno (5) E. Pierrettori. 'L sumaro coll'imbasto in "La Tòrfa..." cit., p. 67 per la prima e terza persona plurale. Sempre per la prima persona plurale abbiamo "...Un giorno xxxx era stata fuori quando aveva piovuto e così quando entrò in casa era bagnata, però non c'eramo (corretto con eravamo) accorti che aveva la tosse..." (6) Dal tema Animali che conosco, 1979 Rohlfs riporta (1) Gerhard Rohlfs, "Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti", vol. 2 morfologia, Torino, 1966, Giulio Einaudi Editore, pp. 293-294, per quanto riguarda la diffusione, la presenza di ere in Piemonte ed in Calabria, eremo in varie parti della Toscana ed ereno nelle Marche. Le forme eremo ed eramo continuano il latino eramus.

g. L'imperfetto congiuntivo.

Nei testi analizzati sono presenti delle forme tipo annàssemo (2) Ettore Pierrettori, Tempo de presepio in "La Tòrfa dal barsòlo", Torino, 1982, Gruppo Editoriale Forma, p. 83, ed altre tipo "Quando andiamo a casa lui tutto triste le lacrime a gli occhi e sta sempre sul suo balcone a pensare a un altro giorno che venisseno i bambini che gli tenesseno compagnia". Nella lingua moderna le forme sarebbero annassimo per la prima persona plurale e venissero o tenessero per la terza persona plurale, mentre quelle presenti nei testi sono forme della lingua antica che, nel caso della terza persona plurale, presentava tali desinenze verbali –isseno, -esseno, per influenza dell'imperfetto indicativo (ereno, cantaveno). Da notare l'uso che viene fatto della forma annàssemo, ovvero come passato remoto "Su a Sant'Eggidio annàssemo a bonora...".

Queste forme sono molto presenti nella letteratura amica (Dante, Boccaccio) (3) G. Rohlfs, "Grammatica storica...", vol. 2, cit. pp. 303-304.

h. Il futuro semplice: la forma perifrastica che implica necessità.

Il futuro semplice indicativo, come lo conosciamo oggi, anticamente non esisteva; al suo posto si usava una forma perifrastica, che aveva sostituito la forma organica latina (amabo), composta dall'infinito del verbo e l'ausiliare avere coniugato (habèo ad cantare).

Nel dialetto di Tolfa è in uso regolare il futuro perifrastico, come nelle forme hae da (4) E. Pierrettori, All'ombra de 'na cerqua in "La Tòrfa..." cit., p. 42 , ha da (5) E. Pierrettori, Se continua a rubba...mo pure ‘n chiesa in "La Tòrfa..." cit., p. 64. Questo tipo di futuro perifrastico e tipico del meridione, soprattutto Sicilia, Puglia, Lucania, Abruzzo, Campania (napoletano). Lasciato il meridione lo ritroviamo nella zona di Firenze, in Corsica e Sardegna (1) Gerhard Rohlfs, "Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti", vol. 2 morfologia, Torino, 1966, Giulio Einaudi Editore, pp. 335-336. Interessante è anche la forma per il futuro organico di andare alla terza persona singolare, nei testi è documentata varà (2) Ettore Pierrettori, A la cava de Sassecare in "La Tòrfa dal barsòlo", Torino, 1982, Gruppo Editoriale Forma, p. 56, La pascipequera, p.58 in luogo di andrà, probabilmente residuo delle forme di vadere, che sostituirono quelle di ire prima ancora che si introducessero le forme di andare (da amnare) (conf. cap. 4, 4.3, d., p. 41).

i. Essere in luogo di stare.

In alcuni casi viene usato il verbo essere dove nella lingua moderna ci si aspetta il verbo stare, come il bambino ha scritto nel seguente frammento "...xxxx poche settimane fa era sul girello e vedendo la pianta..." (3) Dal tema Parla di un fatto di cronaca letto sui giornali o ascoltato in televisione, 1986 per indicare uno stato in luogo.

j. La prima persona plurale dell'imperativo riflessivo.

Le forme che ho trovato nelle poesie sono del tipo spartìmese (4) E. Pierrettori, Terra ale contadine in "La Tòrfa..." cit., p. 59, facèmese (5) E. Pierrettori, La viggija de Natale in "La Tòrfa..." cit., p. 61, in luogo di spartiamoci e facciamoci, probabilmente rifatte su una forma popolare spartimo e facemo della prima persona plurale del presente indicativo.

Capitolo 5. Sintassi

5.1 Le preposizioni

a. Uso della proposizione articolata all', alla in luogo della preposizione di nelle determinazioni temporali.

Nei temi ho trovato molto frequentemente l'uso di all', alla in luogo della preposizione di o degli articoli l', la, un e una, nelle determinazioni temporali; vediamo i seguenti frammenti:

"Alla sera ci mettiamo a giocare ed io dico:- Al mi orto al mi orto..." (1) Dal tema I tuoi giochi all'aperto, 1979 , "...ma all'inverno si fanno poco perché è freddo..." (2) Dal tema I tuoi giochi all'aperto, 1979, "All'estate (corretto con In estate) lui cambia casa, però poi all'inverno (corretto con in inverno) ritorna..." (3) Dal tema Descrivi una persona. un luogo, una animale, un ambiente, 1986, "Alla mattina, quando mi alzo verso le sette" (4) Dal tema Descrivi una persona. un luogo, una animale, un ambiente, 1986, "Alla sera di qualche tempo fa io e la mia famiglia ci siamo messi a guardare il telegiornale..." (5) Dal tema Parla di un fatto di cronaca letto sui giornali o ascoltato in televisione, 1986.

Nella maggior parte dei casi tipo quelli riportati ci aspetteremmo la preposizione di, che già nel latino volgare aveva assunto le funzioni di ab, cum, ex, da cui scaturì l'alto numero di rapporti che può essere espresso oggi tramite il di (possessivo, partitivo, origine, causa, materia...); nel dialetto di Tolfa l'uso temporale del di è molto ridotto in favore della preposizione articolata all', alla.

b. Uso della preposizione su e dell'avverbio di luogo giù in unione alla preposizione per in determinazioni di luogo e direzione.

Questa costruzione è molto frequente nei testi analizzati, vediamo alcuni esempi, su pe le Cappuccine, (1) Ettore Pierrettori, 'L sumaro coll'imbasto in "La Tòrfa dal barsòlo", Torino, 1982, Gruppo Editoriale Forma, p. 67 "Noi andavamo a nasconderci su per gli alberi. Andavamo su per gli alberi come gatti..." (2) Dal tema I tuoi giochi all'aperto, 1979, "Non si vedeva nessuno eccetto un gattino tutto rannicchiato che andava giù per la discesa..." (3) Dal tema, Descrivi una persona, un luogo, una animale, un ambiente, 1986. La preposizione per compare nei frammenti dei temi senza la caduta di r finale, probabilmente per la tendenza del bambino a scrivere correttamente, per quanto riguarda la caduta di r finale vedere il capitolo sulla fonetica (conf. cap. 3, 3.3, 1., p. 26).

5.2 Suffissi nominali nella formazione delle parole

a. Nomi femminili in –tora in luogo di –trice.

Nella formazione dei nomi, dal latino –ator, che formava nomi di persona a seconda di un'attività caratteristica, nella lingua moderna abbiamo –tore per il maschile e –trice per il femminile.

Nel dialetto di Tolfa per il femminile si usa la forma in –tora in luogo di –trice, quindi abbiamo pettinatora (4) E. Pierrettori, Davante la pettinatora in "La Tòrfa..." cit., p. 80, servitora (5) E. Pierrettori, L'invensione de la rota in "La Tòrfa..." cit., p. 32. Questa forma ha una larga diffusione nella Toscana e, secondo quanto sostiene Rohlfs (6) Gerhard Rohlfs, "Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti", vol. 3 Sintassi, Torino, 1966, Giulio Einaudi Editore, p. 458 , si tratta di una derivazione da temi participiali.

Capitolo 6. Espressioni, vocaboli

6.1 Espressioni tipiche

Durante la mia ricerca ho avuto modo di documentare alcune espressioni usate nel dialetto di Tolfa in varie situazioni della vita quotidiana. La prima che vediamo è un'espressione, un comando probabilmente usato dai pastori nel governo del bestiame quindi rientra nel gergo della pastorizia, documentata in un tema di cui riporto il frammento "Quando arrivano cominciano a correre perché hanno sete e si fermano a bevere (corretto con bere) nella vaschetta e mio zio dice:- Arriqua, arriqua, poggiaqua..." (1) Dal tema Animali che conosco, 1979.

La seconda è un'espressione avverbiale di quantità che spesso troviamo in sostituzione di po (poco), come usata di seguito "Mi hanno rubato la gallina, il sole cadeva piano piano, dopo tantino è venuto (corretto con venuta) notte..." (2) Dal tema I tuoi giochi all'aperto, 1979. presente anche in poesia.

Altra espressione molto interessante dal punto di vista linguistico è quella documentata nel seguente frammento "Po' che puzza de broccolo fracico! Andiamo via" (3) Dal tema Con le pietrà, 1979, si tratta di un po' esclamativo ad indicare stupore, sorpresa, schifo.

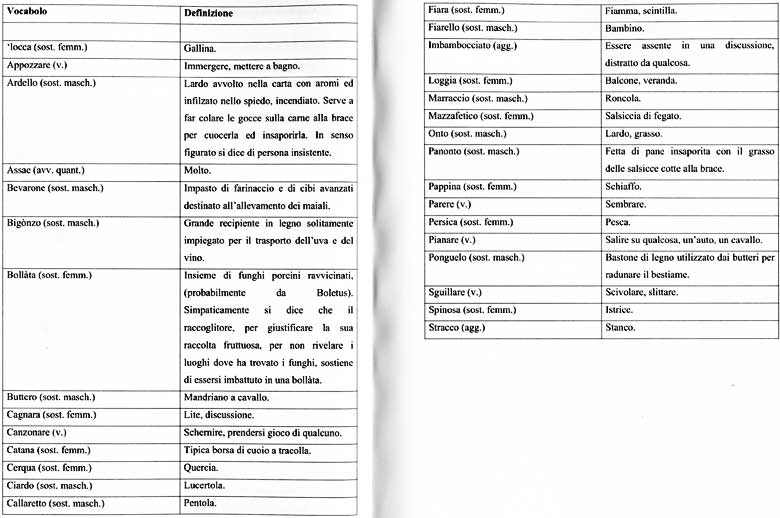

6.2 Vocaboli

Riporto di seguito alcuni vocaboli tipici del dialetto di Tolfa con la definizione a lato.

Capitolo 7. Conclusioni

7.1 Considerazioni sui dati raccolti

Volendo azzardare un quadro conclusivo sulla base delle ricerche fatte che, per dovere preciso, si riferiscono a testi, quindi a testimonianze di lingua scritta, vorrei portare in primo piano alcune considerazioni.

La prima riguarda l'area linguistica in cui è inserito il dialetto, che in lince generali presenta affinità con le parlate popolari della Toscana, in particolare con quelle della Toscana meridionale, di parte dell'Umbria, del Lazio settentrionale (Tuscia viterbese) e con il romanesco.

La seconda riguarda delle peculiarità del dialetto secondo le quali lo stesso conserverebbe uno stadio più antico della lingua rispetto all'italiano moderno, come avviene per la conservazione della e in luogo della i atona in posizione finale. Molto interessante è infatti lo studio dei plurali maschili e dell'articolo che li accompagna. Questi plurali del tipo della seconda declinazione latina hanno tutti il plurale in e in luogo di i. Rohlfs sostiene che la diffusione di tali plurali è coincidente con la diffusione della conservazione di e in luogo di i atona finale. La e di questi plurali potrebbe quindi spiegarsi con l'analogia su tutte le forme che presentano la conservazione della e in luogo della i atona finale. L'articolo plurale maschile che li accompagna nel tolfetano è le, che a mio avviso non è una forma plurale femminile ne un francesismo, ma una forma antica li in uso nell'antico toscano come articolo maschile plurale che sopravvive ancora oggi all'Elba, nel lucchese e a Porto Santo Stefano, che ha subito l'influenza della e finale dei plurali concordando col nome. Questo però non spiega come mai non sia accaduto in Umbria dove i plurali maschili in e hanno l'articolo i o li.

La terza riguarda alcune affinità che ho riscontrato durante la trattazione dei dati tra il dialetto di Tolfa ed il calabrese, come il pronome indefinito quarchi presente anche nel calabrese (anche carchi) (1) Gerhard Rohlfs, "Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti", vol. 2 Morfologia, Torino, 1966, Giulio Einaudi Editore, p. 214, o il nome persica per pesca (2) G. Rohlfs, "Grammatica storica...", vol. I , cit., p. 173. Ancora, troviamo la stessa forma per la prima persona plurale del presente indicativo di potere puonno (3) G. Rohlfs, "Grammatica storica...", vol. 2, cit., p. 283 (conf. cap. 4, 4.3, e., p.42), la forma apocopata dell'avverbio di tempo poi (po) (4) G. Rohlfs, "Grammatica storica...", vol. 2, ci!., p. 338, l'assimilazione totale regressiva di mp a pp (5) Conf. cap. 3. 3.3, g.. p. 23 e la conservazione del gruppo tr in parole tipo matre e patre, dove l'occlusiva dentale sorda [t], che è stata trattata in altre zone come se fosse in posizione intervocalica, quindi si è sonorizzata [d] (6) Conf. cap. 3, 3.3. j.. p. 24, qui mantiene il suo tratto sordo.

L'ultima riguarda altri possibili studi di estremo interesse ai quali potrebbe prestarsi il dialetto di Tolfa, come il confronto tra la parlata di Tolfa e quella della vicina Allumiere, il villaggio sorto nella zona delle cave di allume di Tolfa inizialmente adibito a dimora degli operai che lavoravano nelle cave ma poi divenuto nei secoli comune autonomo. Popolato in maggioranza da persone non originarie di quelle terre sarebbe interessante vedere se questo fattore sociale abbia dato vita a differenze linguistiche più o meno marcate tra questi due centri distanti quattro km l'uno dall'altro, considerando il fatto che il dialetto di Tolfa presenta caratteristiche affini alle parlate di una vasta area geografica circostante. Altrettanto interessante sarebbe considerare le nuove comunità straniere insediatesi a Tolfa nell'ultimo quindicennio, immigrati dell'est Europa di nazionalità romena ed albanese, e vedere che tipo di impatto possano avere nel tempo le loro parlate sul dialetto di Tolfa e sulle generazioni future.

Appendice

"Asseda" con Balilla Mignanti Intervista al poeta tolfetano Balilla Mignati

Venerdì 29 Febbraio, arriviamo a Civitavecchia alle dieci del mattino, nel piccolo giardino antistante la sua casa ci attende Balilla Mignati che ci fa un cenno con la mano in segno di saluto mentre parcheggiamo la macchina. Con il sorriso ci accoglie in casa e noi gli porgiamo un piccolo omaggio, un vino siciliano, ci ringrazia e subito comincia a conversare con mio padre (di origini tolfetane) ed assieme cominciano a ricordare mio nonno.

Intanto la moglie di Balilla ci prepara un caffè dopodiché ci trasferiamo nel suo piccolo studio, una stanzetta con una finestra, scaffali carichi di libri e scritti, una scrivania con sopra una vecchia macchina da scrivere e qualche fotografia appesa alla parete. Ci sediamo uno di fronte all'altro, io prendo il foglio con le domande che mi ero preparato, anche se le ricordo tutte a memoria, è la prima volta che intervisto qualcuno ma a me piace più chiamarla "chiacchierata" che intervista...

A.S. Possiamo darci del "tu"?

B.M. Sì sì nun te preoccupà.

A.S. Bene...mi sento più a mio agio...a che età hai iniziato a scrivere? E perché poesia?

B.M. A dir la verità una poesia per intero l'ho fatta nel '37, Toto 'l muto se ne era andato ed io ero rimasto sul barsòlo del casale di Sant'Ansino e stava nascendo il sole "Dall'oriente zampilla 'l primo albore, si leva ‘l novo canto degli uccelli..." be è abbastanza lunga (sorride). Questa l'ho scritta nel '37, avevo 14 anni. Già avevo scritto delle cose, ma poi quanno le riguardi, dici.....ma guarda che cavolate che ho scritto. Sono sempre stato innamorato della poesia....ho ancora una matita, che l'ho avuta addirittura dalla maestra in prima, proprio per la poesia perché lei per fare la selezzione, perchè eravamo ottantacinque bambini alla prima elementare, de ottantacinque però c'era un mischiume de regazzette, de diece anne de cinque anne, c'era perfino uno che lo chiamaveno l'americano io l'avevo `nteso nominà, aveva addirittura vent'anne. Allora sta maestra pe fa la selezzione `nventò 'n sistema, disse :- io adesso recito na poesia, chi è che me la sa recitare, le do questa matita-. lo me ricordo "Stellina stellina la notte si avvicina..." e via di seguito, quando l'aveva detta pe la seconda volta io arsai le mano e feci :- Mae io-. Noialtri se faceva "Mae", mica se diceva signora maestra, e gliela recitai.

:- No fiarè, tu nu mme `ncante, chi te la detta la tu mamma prima?-. :-No-. :- domattina vene accompagnato a scola co la tu matre-. Appena arivo a casa ancora ciò 'l culo che me dole, più sculacciate m'ha dato che nemmeno Dio se lo sogna perché, era abitudine a la Tòrfa, po' la mi ma nun te le risparmiava.

Quanno semo annate a scola, sembravo 'n cane portato al guinzaglio, ancora piagnevo, la maestra :- Signora, questo bambino ancora insiste che lei non gli ha insegnato la poesia-. :- lo manco la so-. :- Ma come, lui me l'ha recitata subito li per li due volte, come è possibile?-... Praticamente io già avevo il pallino della poesia, perché la poesia è il metodo più veloce per avere addirittura la lingua sciolta, dà una rapidità ad apprendere per gli accenti, i ritorni, le rime, il suono. l'armonia, la melodia, la poesia velocizza l'apprendimento. Fu una propensione, `l mi patre spesse volte la sera ce leggeva a casa l'Orlando furioso, 'l Tasso, `nvece la mi matre era appassionatissima per la lettura, però prosa, difatti, maricordo, abbiamo letto tutti i libri de Giulio Verne [...] doppo `ncominciò a caricà la mano, a portamme sui libri de scola, `nsomma, la mi matre era abbastanza `ntelligente.

A.S. Tu hai scritto poesie in dialetto..

B.M. In maggior parte

A.S. Per quale motivo hai scelto di scrivere in dialetto?

B.M. lo ne ho scritte sia in italiano che in dialetto, però c'è sempre 'l gusto del dialetto, perché noiartri nel dialetto ci comprendiamo, ci spieghiamo meglio, ma primariamente, quelle che me vengheno istintive, è proprio la forma dialettale, perché poi adesso noiartri, è diventato un dialetto `n po' troppo 'ngentilito, ci troviamo a poetizzarlo, declamarlo, io direi quasi imbastardirlo, ma quella parola dialettale che mettiamo, è perché ci facilizza, ci da più confidenza, ci troviamo a tu per tu sia con noi stessi che con gli altri, perché io penso che quando uno ha un modo, che poi noi Torfetani ciavemo 'l vizio,” ‘l torfetano è quello che più parla co' le mano" (sorride), perché noiartri ce l'avemo quest'abitudine de moversi co le mano, è proprio una caratteristica del dialetto.

A.S. Le tue poesie, se fossero riscritte in Italiano, perderebbero qualcosa?

B.M. Il dialetto te porta a espressione che possono essere, per così dire, dall'interlocutore captate meglio, 'ntese meglio, rende l'azione più carica, detto in italiano diventerebbe scialbo, a me me disse Tullio Di Mauro :- Colui che perde l'essenza di essere la perde proprio perdendo il dialetto-. Quando lo `ngentilisce. (sorride)

A.S. Cosa rappresenta per te il dialetto di Tolfa?

B.M. lo penso che non è solamente un modo di intenderci, di dialogare, per me rappresenta la forma di essere, il modo di essere...non so se rendo l'idea...perché noiartri abbiamo una personalità, questa personalità la facciamo notare agli altri proprio co dialetto, co l'espressione; damo una carica diversa di noi stessi. Se a la Tòrfa uno se spogliasse del dialetto, perderebbe l'essenza di essere torfetano, sarebbe un anonimo...vede, Travagliati, che era `n bon poeta, quarchi vorta me `nnamoravo come scriveva, però...e cose, er duce, er, er, sto er ma che cazzo è, noiartri n' ce mettemo manco la i, nu la sprecamo (sorride), `l prete, no er prete. Ripeto, se noi torfetane, perdessimo `I dialetto, si perderebbe di personalità.

A.S. Cos'è la "panzanella"?

B.M. La panzanella, io l'ho scritta perché noi se faceva quel lavoro quanno ‘l pane nun ce la cavave più manco a tajallo perché sinnò te se sbrizzelava, ma difatti lì hanno rovinato quella parola perché hanno messo "sfragnata", `nvece io l'avevo detto "sfregnata", sai che significa, roppelo alla come te vene, le dave na sfregnata, n'acciaccata, na spaccata, perché nu lo potive taja a fette...

A.S. Ce la reciti?

B.M. Quanno che `I pane faciva le crette

E s'ammuffiva drento a quelle spacche

Le dave `na sfregnata `n quattro pacche

Perché taja nu' lo potive a fette

Ne bottagone, o nde na fontanella,

buttave là sto pane arinsecchito

e, quanno d'acqua sera arimbottito

era ngià pronto pe' la panzanella.

A seda, sopra l'erba o su no scojo

Stracco, affamato, sporco e `nfreddolito,

senza 'n filo de sale e `n goccio d'ojo.

Buttave giù sto gnocco freddo e sporco,

che te gonfiava stomeco e budella;

a chi arissomijave? ...A 'n omo o a 'n porco? (sorride)

è la realtà, te pare d'esse 'n omo? Ere 'n porco, perché l'oio n' cera, 'l sale, ma per carità, te portave appresso na sacchettuccia [...] aveve da magnà perché sinnò, n' sannava avante. Questa è la realtà, sarebbe come questa qui (ce la recita):

LIBERO PENSIERO

Lasciatemi pensar come mi pare!

Quello soltanto, ho espressamente mio:

il pensiero, il proprio esser, l'io;

questo non mi potrete mai rubare.

Mi potrete a forza portar via:

la mia donna, le cose, la famiglia,

la carne, gli occhi, il pianto delle ciglia;

ma la cosa che penso è sempre mia.

Sono io il più forte fin che penso!

Se questo non volete, che aspettate?

Toglietemi la vita!...se ciò ha senso!

Però se il pensier mio non sarà morto,

pur se avrete sul corpo mio ragione,

di fronte ai miei pensieri avrete torto.

Perché la realtà è questa qui. lo sono un libero pensatore, so stato sempre un libero pensatore, ‘l mi patre è stato più 'n galera pe esse 'n libero pensatore che tu manco te lo sogne; io non sono potuto andare nella finanza, nelle carabignere [...] 'l mi patre era segnato come sovversivo pericoloso [...] è stato vicesindaco nel '21 col partito socialista, 'l mi patre è zompato quattro cinque vorte da la finestra quanno bussaveno a la porta, no dicevemo che n' c'è [H.

Non so se so riuscito a fatte capi qual è l'espressione, ‘l nostro modo di agire, io lo chiamo il nostro modo di essere, perché qualunque persona, qualunque popolo, qualunque etnia, si identifica nel dialetto che parla, altrimenti, come la identificheresti se non fosse diversa dalle altre? Sta diversità per noi è il dialetto, che poi ci comporta direttamente l'attitudine, il modo di parlare, il modo di comportarsi.

A.S. Ti faccio l'ultima domanda, tu sei nato nel 1923, come mai ti chiami Balilla?

B.M. 'L mi patre faceva ‘l sordato a Genova, a Genova è caratteristica la piazza di Portoria, tu conosci il fatto di Portoria?

A.S. Si, ma rinfrescami la memoria.

B.M. Portoria è una piazzetta a Genova, dove i soldati Austriaci stavano trascinando un mortaio di bronzo, era talmente pesante che, prima le piazzette erano tutte sterrate, s'affondò nel fango, cominciarono a strillà a la gente pe' fasse aiutà, ma a 'n certo punto ce sta sto regazzo, l'intrepido Balilla, che la prima cosa che fece chiappò sto sasso e ce lo tirò, da lì fu la scintilla della rivolta del popolo genovese contro gli Austriaci, era 'n mito rivoluzzionario. L'Opera Nazionale Balilla nasce nel 1926, io sò del 1923.

Sorride Balilla mentre io ripongo il mio materiale nello zaino, lo ringraziamo della disponibilità e lui ci ringrazia della visita, prima di andare ci fa un omaggio, una raccolta di sue poesie ed io non posso fare a meno di chiedergli la dedica.

Bibliografia

- Paolo D'Achille, Claudio Giovanardi, La letteratura volgare ed i dialetti di Roma e del Lazio (volume 1, dalle origini al 1550), 1984, Bonacci.

- La prima concessione per l'allume della Tolta, in Quellen und Forshungen

aus italienischen archiven und bibliotheken, XXXIII, 1944, pp. 252-259.

- Storia e cultura del rinascimento italiano, Padova, Antenore, 1979, pp. 365-391 (testo del contratto delle allumiere di Tolfa).

- Ferdinando Bianchi, Storia dei Tolfetani, pp. 481-488.

- Ettore Pierrettori, La Tòrfa dal barsòlo, poesie in dialetto tolfetano, Torino, Gruppo Editoriale Forma, 1982.

- Ettore Pierrettori, A la Tòrfa...da lontano, poesie in dialetto tolfetano, Roma, Nuova Impronta, 1994.

- Frammenti di luce, poesie folkloristiche, circolo poetico culturale "Bartolomeo Battilocchio", p. 64.

- Giorgio Graffi – Sergio Scalise, Le lingue e il linguaggio, Bologna, il Mulino, 2003.

- Lorenzo Renzi – Alvise Andreose, Manuale di linguistica e filologia romanza, Bologna, il Mulino, 2003.

- Ottorino Morra, Studi storici su Tolfa, Eugenio Bottacci (a cura di), Allumiere (RM), Comunità montana III zona del Lazio "Monti della Tolfa", 1996, pp. 11-142.

- Gerhard Rohlfs, Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti, Fonetica, Torino, Giulio Einaudi editore, 1966.

- Gerhard Rohlfs, Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti, Morfologia, Torino, Giulio Einaudi editore, 1966.

- Gerhard Rohlfs, Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti, Sintassi e formazione delle parole, Torino, Giulio Einaudi editore, 1966.

- Frammenti di elaborati d'esame di lingua italiana degli alunni della scuola elementare Giovanni XXIII di Tolfa, 1979, 1986, 1990.

- http://it.wikipedia.org/wiki/Allumiere

- http://it.wikipedia.org/wiki/Tolfa

- http..//www.latolfa.com/tolfa2000-7/pagine/testisutolfa/zippel/pagina1.html

- http://www.civitavecchia.com/attraz/tolfa.shtm

|

|

|